2025-02-05 阅读量:16619

光遗传学(Optogenetics)技术能够以毫秒级的时间分辨率精确控制神经元活动。然而,这种方法需要直接对脑组织进行光学操作,这在实际应用中存在困难,因为蓝光难以穿透整个生物体。因此,必须借助昂贵的专用设备,例如配备光纤的定制蓝光源或双光子照明系统,才能实现光的传递。此外,鉴于需要植入侵入性设备并提供足够的功率,光遗传学在临床实践中难以推广。另外,化学遗传学(Chemogenetics)技术中的“仅由设计药物激活的设计受体”(DREADDs)是一种强大的工具,可用于远程和瞬时调控细胞活性,且无需特殊设备。氯氮平-N-氧化物(Clozapine-N-oxide,CNO)代谢产生的氯氮平是DREADDs的体内激活剂。然而,氯氮平与多种受体具有高亲和力,可能引发行为抑制和潜在致命的粒细胞缺乏症等副作用。因此,在人体中使用氯氮平作为DREADDs激活剂时,可能会导致不良反应。此外,CNO在体内代谢的动态药理学特性表明,其对细胞活性的影响通常在给药后2-3小时达到峰值。这一过程较长且难以控制,限制了其在紧急临床应用(如癫痫发作控制)中的潜力。因此,开发一种快速、可控的生理功能调控方法,对于临床治疗和基础研究具有重要意义。

2024年12月31日,湖北医药学院附属太和医院柯昌斌教授、北京天坛医院神经外科涂文军副研究员、华中农业大学曹罡教授、华中科技大学同济医学院附属同济医院麻醉科项红兵主任医师联合在Protein Cell期刊(IF=13.6)上发表了题为“A minimally invasive, fast on/off “Odorgenetic” method to manipulate physiology”的研究论文,该研究提出了一种基于气味遗传学(Odorgenetic)的创新方法。研究的核心是果蝇的气味受体35a(OR35a)与共受体Orco的结合,二者形成异源四聚体,构成一种典型的配体门控阳离子通道。2-戊酮(2-pentanone)作为该通道的天然配体,能够特异性地激活这一受体系统。在本研究中,作者设计的气味受体系统(DORs),即OR35a和Orco的复合体,通过吸入2-戊酮被激活,能够在分钟级时间尺度上有效调控生理过程和啮齿动物行为。这一创新方法具有易于使用、微创且时空可控的特点。由于2-戊酮的安全性、易获取性和成本效益,该“气味遗传学”方法在临床治疗中展现出巨大的应用潜力。

枢密科技与柯昌斌教授团队建立合作,现已开发出系列表达DORs的AAV病毒产品。这些产品能够高效表达DORs,为研究人员提供了一种快速、可逆且微创的工具,用于精准调控细胞活动和生理过程。我们的AAV病毒产品经过严格的质量控制,确保高效转导和稳定表达,为您的科学研究提供有力支持!

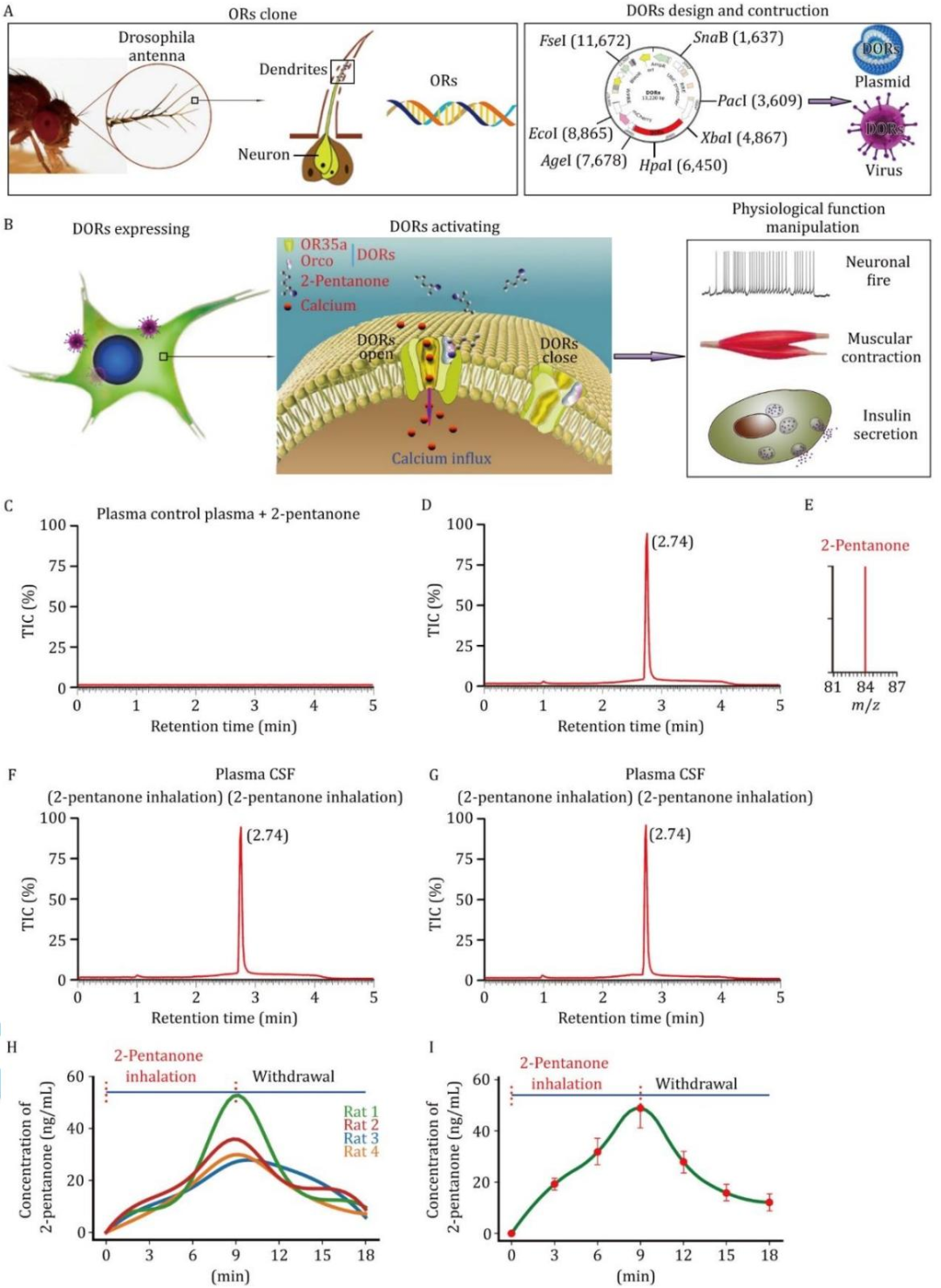

作者首先探究了DORs的克隆、设计以及通过气味配体激活的过程,并探讨了其在调控生理功能中的作用。2-戊酮作为DORs的配体,能够诱导细胞内钙离子内流和膜去极化,从而调控依赖钙离子和膜电位的生理过程。为了开发适用于临床的“气味遗传学”方法,需要一种无害且在室温下具有挥发性的气味调节剂。为此,作者筛选了40多种常见的食品添加剂中的气味剂,并通过液相色谱-质谱(LC–MS)检测其在血液中的分布。以2-戊酮为例,作者对大鼠和小鼠进行了2-戊酮吸入处理(2%,体积比),并检测了其在血液和脑脊液(CSF)中的浓度变化。实验中,将纯血浆和含有2-戊酮的血浆分别作为阴性和阳性对照,通过质荷比(m/z:87)来检测2-戊酮的存在,结果表明2-戊酮能够通过吸入迅速进入血液并扩散至脑脊液。在吸入2-戊酮期间,大鼠和小鼠血液中的2-戊酮浓度随时间增加,且在停止吸入后迅速下降。这些结果表明,2-戊酮具有时空可控、易于使用的特点,适合作为DORs的候选调节剂,用于开发临床应用的“气味遗传学”方法。

图1. DORs的设计与气味调节剂筛选

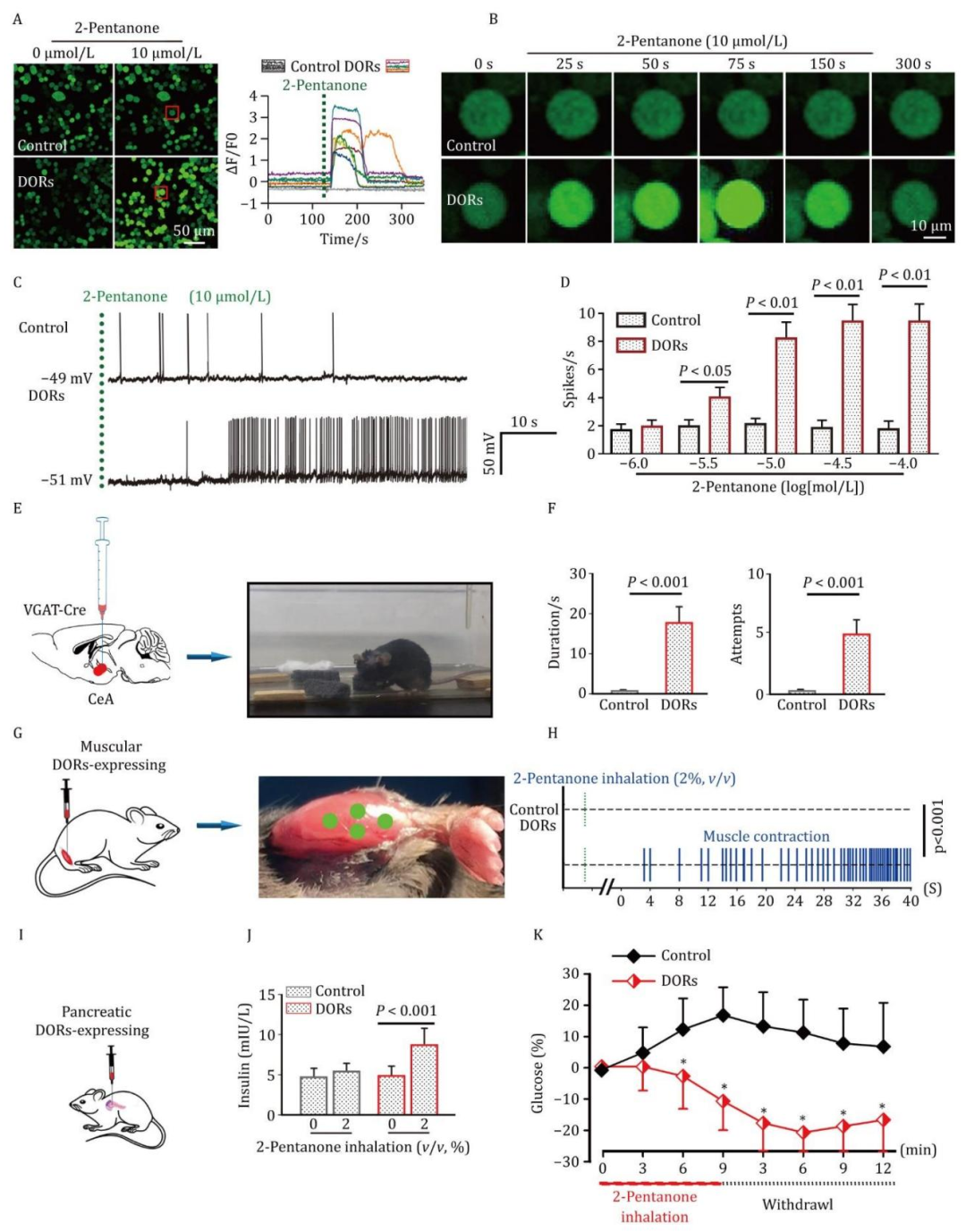

接着,作者进一步探究了2-戊酮是否能够结合并激活哺乳动物细胞上的DORs。研究结果表明,2-戊酮能够显著诱导DORs表达的Neuro-2a细胞(小鼠脑神经瘤细胞)和HEK293T细胞(人胚胎肾细胞)中钙离子内流,而单独表达OR35a或Orco的细胞则无法通过2-戊酮诱导钙离子内流。此外,2-戊酮还能以剂量依赖的方式诱发DORs表达神经元的动作电位,表明其能够调控神经元的电活动。为了验证DORs是否能够通过调控中央杏仁核(CeA)中GABA能神经元的活动来控制捕食行为,作者利用Cre依赖性表达系统将DORs特异性表达在CeA的GABA能神经元中,并通过2-戊酮吸入诱导出类似捕食行为的咬合动作。行为实验结果表明,2-戊酮能够以一种可逆且快速的开/关方式调控啮齿动物的行为。进一步研究发现,DORs还能够调控骨骼肌收缩。通过注射病毒的方法在小鼠胫前肌表达DORs,结果发现2-戊酮吸入几分钟后能够引发注射病毒的肌肉收缩和相关肢体运动,且在停止吸入后肌肉收缩迅速终止。此外,DORs还能调控胰岛β细胞释放胰岛素。作者在小鼠胰腺中表达DORs后,通过2-戊酮吸入显著增加了血液胰岛素浓度,从而降低了血糖水平。这些结果表明,DORs能够通过2-戊酮的吸入实现对多种生理过程的快速、可逆调控,具有潜在的临床应用价值。

结论与讨论

在临床实践中,许多疾病是由细胞活动和功能的变化引起的,例如抑郁症、帕金森病、新皮层癫痫发作、疼痛、因胰岛素绝对或相对缺乏引起的糖尿病、子宫收缩乏力和心力衰竭。通过调节控制生理功能的分子过程,不仅能够为这些疾病的临床治疗提供重要手段,还能帮助阐明其细胞和生理基础。然而,对于一种新的临床应用方法来说,安全性、有效性和易用性是其最为关键的前提条件。在该研究中,作者设计了一种“气味遗传学”系统,即果蝇气味受体系统(DORs),由OR35a和Orco组成,能够被2-戊酮特异性激活。2-戊酮是一种天然存在的植物化学物质,存在于香蕉和胡萝卜中,具有类似丙酮或浓郁水果的气味,且在室温下易挥发。通过吸入2-戊酮,DORs能够被快速激活,引发细胞内钙离子水平升高,从而调控依赖钙离子和膜电位的细胞过程。

作者进一步验证了DORs在多种生理过程中的调控能力。例如,通过吸入2-戊酮,DORs能够快速调控动物行为、控制胰岛素分泌以调节血糖水平,以及引发骨骼肌收缩和肢体运动。由于2-戊酮在吸入后迅速进入血液,并通过呼气快速排出体外,这种调控过程具有高度的时空可控性和可逆性。此外,2-戊酮的安全性、易获取性和成本效益使其在临床应用中具有巨大潜力。

然而,DORs的临床应用仍面临挑战。首先,DORs的表达需要通过基因治疗引入人体组织,而其在人体组织中的生物安全性尚未明确,仍需进一步研究。此外,未来的研究有望开发基于不同气味配体的“气味遗传学”方法,并设计一系列抑制性“气味遗传学”工具,以实现对不同组织或同一器官不同区域的精准调控。这些研究将有助于我们更好地理解不同组织和器官之间的功能联系。

华中科技大学同济医学院附属同济医院麻醉科博士研究生吴艳琼为论文的第一作者,湖北医药学院附属太和医院柯昌斌教授为论文的最后通讯作者。北京天坛医院神经外科涂文军副研究员、华中农业大学曹罡教授和华中科技大学同济医学院附属同济医院麻醉科项红兵教授为论文的共同通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金(原创探索项目,项目编号:32250018)和国家重点研发计划(项目编号:81971060)的支持。

通讯作者介绍:

柯昌斌,主任医师,教授,医学博士,硕士生导师。现任十堰市太和医院麻醉疼痛研究所所长、麻醉科副主任。研究方向为慢性疼痛机制研究。主持国家自然基金面上项目1项,湖北省自然科学基金项目、教育厅项目及卫生计生青年人才项目共4项,十堰市科技局计划项目及引导性研究项目共2项,湖北医药学院附属项目3项和太和医院院级项目3项。并在国内外核心期刊上发表论文共39篇,出版专著(译著等)共2部。第一作者(含通讯作者)18篇:其中SCI收录14篇。获得湖北省科技进步三等奖1次,湖北省高等学校教学成果奖三等奖2次,湖北省优秀自然科学论文及十堰市科学技术进步一等奖和二等奖各1次,获得发明专利1项,实用新型专利3项,荣获2014年十堰市优秀中青年拔尖人才称号。

涂文军, 中国医学科学院, 副研究员; 北京天坛医院博士后; 山东大学脑与类脑科学研究院外聘研究员。现为中国健康卫生委员会脑卒中防治委员会脑卒中高危人群筛查和干预项目首席, 天津市科技局科技项目评审专家, 中华预防医学会放射卫生专业委员会青委会常务委员。过去五年以第一作者和/或通讯作者发表Lancet, JAMA, Intensive Care Medicine, Neurology, Clinical Infectious Diseases, Stroke 等论文50余篇, H指数22。目前为 Neurology, Biological psychiatry, JAGS 等30本杂志审稿人。杂志Disease Markers, Analytical Cellular Pathology, BMC neurology, BioMed Research International, PLoS one, Medicine 的学术编辑(编委);BIOCELL 编委。

曹罡,男。华中农业大学教授、博士生导师,生物医学中心副主任。农业微生物国家重点实验室固定研究人员,Scientific Reports杂志Editorial Board。于2008年在荷兰Nijmegne分子生命科学研究中心结束博士论文工作,并获得2008年国家优秀留学生奖。2008-2010年期间在加州Sanford-Burnham医学研究所从事博士后研究。2010-2012年期间在冷泉港实验室从事博士后研究。以联系作者或第一作者在Nature Gentics、JACC, Current Biology, NAR, JBC,Oncotarget, Scientific Reprot等刊物发表论文多篇,申请专利多项。

长期从事新兴单细胞组学技术开发及其在“神经-免疫-感染”系统生物学中的运用研究。

1)新兴单细胞组学技术:原位空间单细胞测序技术、单细胞表观组学(尤其是三维基因组学)、整合神经环路的单细胞分辨率连接组学及互作组学等多组学新技术开发及其在临床诊断中的运用;

2)“神经-免疫-感染”系统生物学:探索神经系统感知病原感染(如结核杆菌)与炎症反应、调节免疫系统平衡抗病原免疫应答的分子机制,特别是抑郁和精神压力情况下免疫失调与病原易感的分子基础及其药物干预靶点。

项红兵,医学博士,美国博士后,主任医师,教授,博士生导师。香港大学Honorary Associate Professor、中国心胸血管麻醉学会围术期基础与转化医学分会全国常委、湖北省医学会疼痛学分会委员、中华医学会麻醉学分会麻醉生理与生命科学学组委员兼学术秘书、欧美同学会医师分会会员、欧美同学会医师分会脑血管病分会委员、中国科学技术信息研究所学术图书推荐专家、科技部国家科技专家、教育部博士研究生学位论文通讯评议专家、中国国家自然基金和意大利国家医学类评审专家(2015年已评审60项意大利标书)。1992年开始从事疼痛性疾病的诊疗和临床麻醉工作。2008年被选为广东省高校“千百十”工程人才培养对象。2017年获同济医院突出贡献奖。2009-2011在耶鲁大学医学院、Oregon Health & Science University脑研究所从事疼痛、瘙痒及中枢神经环路领域博士后研究工作。主编《临床疼痛诊断治疗新进展》等3部专著,参编10余部专著。

主持4项国家自然科学基金面上项目(81071307,81271766,81670240,81873467)及广东省和湖北省多项省市科技项目。在《Brain》、《Movement Disorder》、《BBA-Molecular Basis of Disease》、《Am J Transl Res》、《J Pain》等国际神经科学杂志发表60余篇SCI论文,总影响因子超过200,H指数19。特邀为《BBA-Molecular Basis of Disease》和《J Neurosci Methods》撰写综述3篇。目前是《Brain》、《Scientific Reports》、《Frontiers Microbiology》、《Frontiers in Neuroscience》、《Neuroscience》、《J Pain》、《Eur J Pain》、《IJMM》等国际杂志审稿人,《中华医学杂志》、《中华麻醉学杂志》和《中华实验外科杂志》审稿人。获国家发明专利2项。

详情欢迎扫码咨询

微信号:BrainVTA2020

市场:027-65023363 行政/人事:027-62439686 邮箱:marketing@brainvta.com 客服:18140661572(活动咨询、售后反馈等)

销售总监:张经理 18995532642 华东区:陈经理 18013970337 华南区:王经理 13100653525 华中/西区:杨经理 18186518905 华北区:张经理 18893721749

地址:中国武汉东湖高新区光谷七路128号中科开物产业园1号楼

Copyright © 武汉枢密脑科学技术有限公司. All RIGHTS RESERVED.

鄂ICP备2021009124号 DIGITAL BY VTHINK