2025-01-06 阅读量:17824

解离(Dissociation)是一种意识状态改变,个体在其中失去时间与空间感,与自我及环境分离,犹如“灵魂出窍”。此现象常见于精神分裂症、创伤后应激障碍等多种精神疾患。在1964年,Edward Domino团队在首次针对人类的实验中发现,亚麻醉剂量氯胺酮会引发感知与现实脱节,使人产生漂浮或肢体消失的错觉,但感官反射仍保留,因此被称为“解离性麻醉剂”。2020年Karl Deisseroth团队报道压后皮层(Retrosplenial cortex,RSC)中的delta振荡与解离存在因果关联(Nature, 2020),但其中的具体神经环路和细胞机制还不清楚。

2024年12月19日,复旦大学附属华山医院王英伟教授团队与上海科技大学胡霁教授团队在《Cell Reports》杂志在线发表了题为“Dissociation-related behaviors in mice emerge from the inhibition of retrosplenial cortex parvalbumin interneurons”的研究成果,揭示了解离状态的内在神经机制。

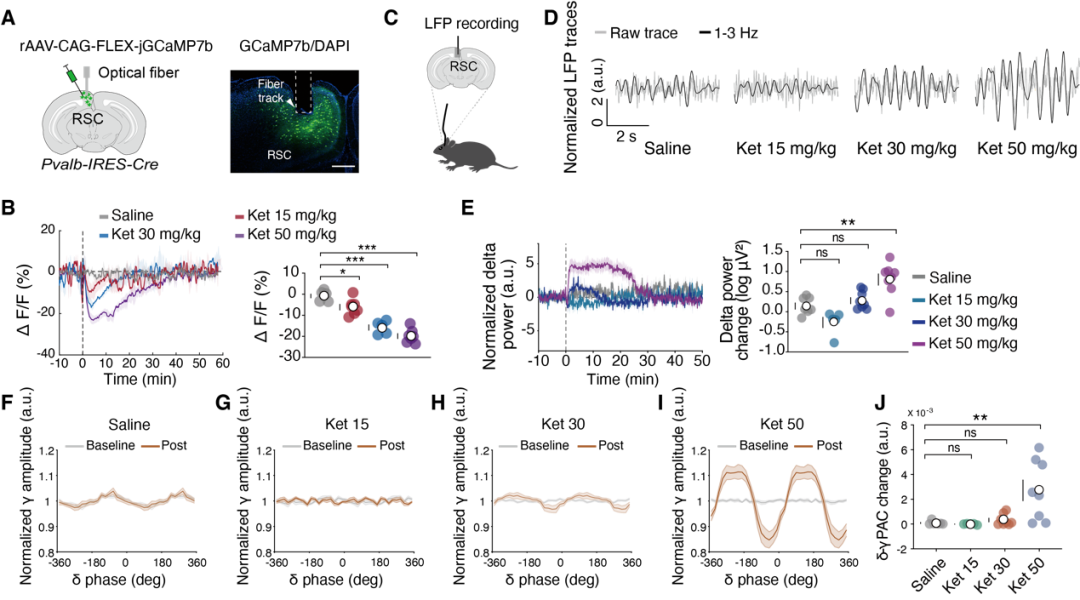

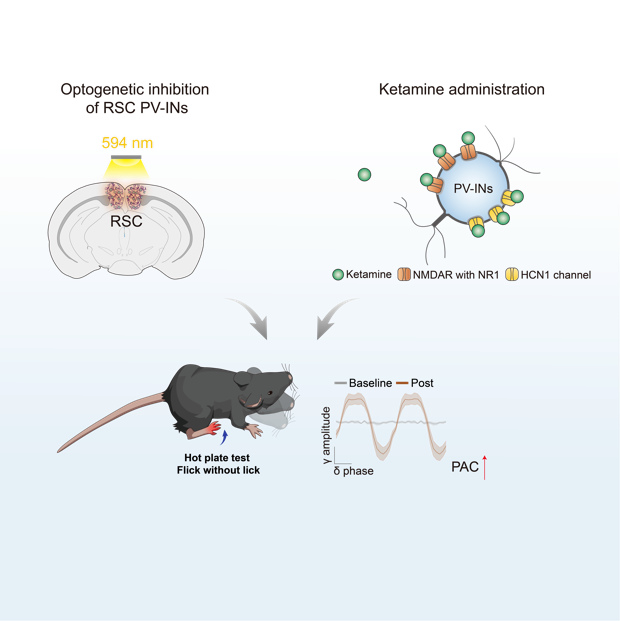

他们发现,位于RSC中的小清蛋白阳性中间神经元(PV-INs)在调控解离状态中发挥关键作用。研究团队利用氯胺酮诱导小鼠进入解离状态,观察到该药物通过特异性抑制RSC脑区的PV-INs,从而引发了特定电生理活动模式:δ振荡(1-3 Hz)与δ-γ相位振幅耦合(δ-γ PAC),并与小鼠所表现的解离行为密切相关。

图1. 氯胺酮抑制PV-INs并诱导δ振荡及δ-γ PAC增加

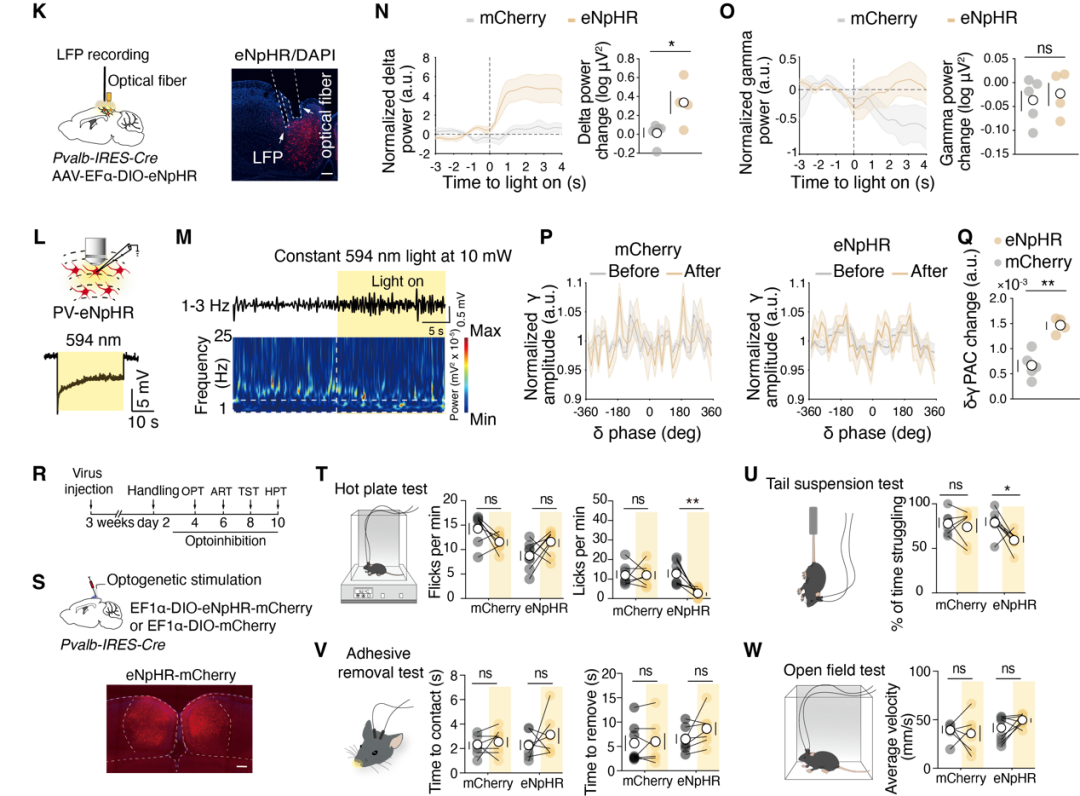

进一步的实验中,研究人员利用光遗传学技术选择性抑制RSC中的PV-INs,即使在未使用氯胺酮的条件下,也能引发部分解离样行为;而当激活这些PV-INs时,则可显著缓解氯胺酮引起的解离状态。这一发现为针对解离症状的干预策略提供了新思路。

图2. 光遗传学抑制RSC PV-INs可诱导δ振荡和δ-γ PAC增加,并触发解离样行为

在细胞层面上,研究团队发现PV-INs上的NR1受体(N-甲基-D-天冬氨酸受体亚单位NR1)与HCN1通道(超极化激活环核苷酸门控离子通道1)参与了解离的发生。当有针对性地敲低这些分子后,小鼠对氯胺酮的敏感性显著降低,解离行为也随之减轻。

结论

复旦大学附属华山医院胡月、上海科技大学博士后封一帆及上海科技大学与西京医院联合博士后罗火青为本文的共同第一作者。复旦大学附属华山医院王英伟教授及上海科技大学胡霁教授为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金和上海市科委创新行动计划项目的资助。相关实验在上海科技大学胡霁教授实验室完成。

本文使用的病毒,列表如下:

了解产品及服务

请扫码添加客服微信:BrainVTA2020

市场:027-65023363 行政/人事:027-62439686 邮箱:marketing@brainvta.com 客服:18140661572(活动咨询、售后反馈等)

销售总监:张经理 18995532642 华东区:陈经理 18013970337 华南区:王经理 13100653525 华中/西区:杨经理 18186518905 华北区:张经理 18893721749

地址:中国武汉东湖高新区光谷七路128号中科开物产业园1号楼

Copyright © 武汉枢密脑科学技术有限公司. All RIGHTS RESERVED.

鄂ICP备2021009124号 DIGITAL BY VTHINK