2023-12-11 阅读量:800

人体中有上百种神经肽,它们在调节新陈代谢、疼痛感知、睡眠与昼夜节律、情绪和学习等多种生理功能中发挥着重要作用。神经肽信号传导的异常与许多疾病有关,如失眠、糖尿病和抑郁症。为了深入了解神经肽在生理条件和疾病中的功能,开发具有高时空分辨率的神经肽检测技术至关重要。此外,建立一个兼具高效和普适性的神经肽探针开发平台,可以极大地助力更多神经肽探针的开发。

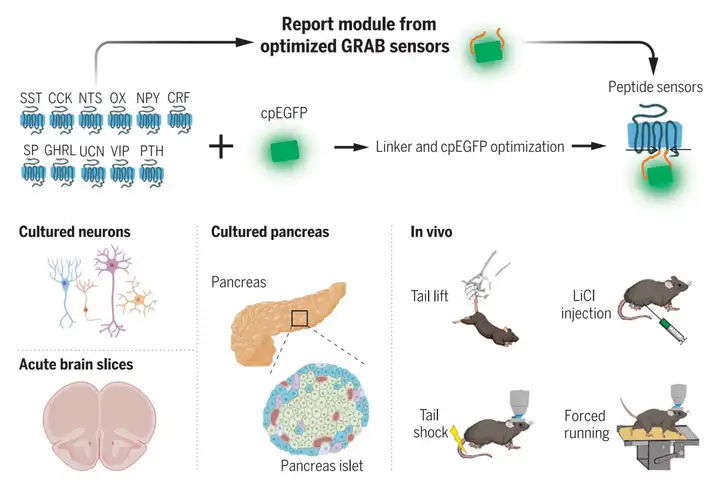

2023年11月17日,北京大学生命科学学院、IDG麦戈文脑科学研究所、北大-清华生命联合中心李毓龙教授实验室,在Science杂志在线发表了题为“A tool kit of highly selective and sensitive genetically encoded neuropeptide sensors”的研究论文,报道了一种通过在神经肽受体中嫁接由荧光报告模块和部分第三胞内环(Intracelllular loop 3,ICL3)形成嵌合体的探针开发策略,高效可通用地开发了一系列神经肽荧光探针工具包。由此策略开发而出的生长抑素(Somatostatin,SST)和促肾上腺皮质激素释放因子(Corticotropin-releasing factor,CRF)探针可以实现在细胞、组织和小鼠在体脑成像中以高灵敏度、高特异性对神经肽的浓度变化进行实时监测。

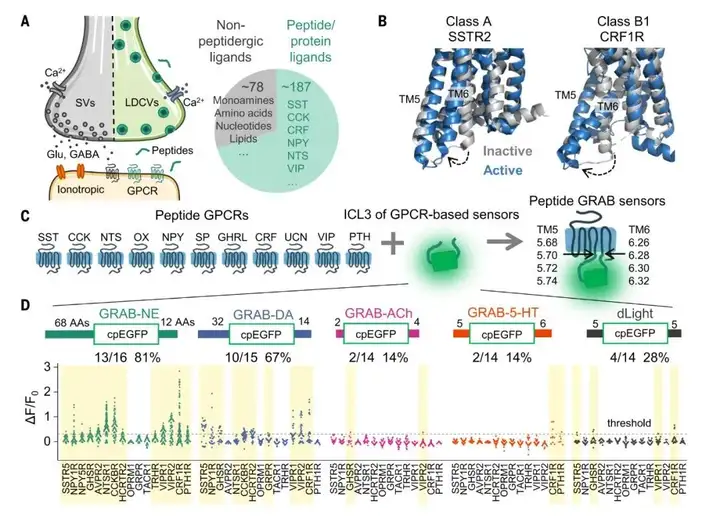

此前,李毓龙教授团队利用基于G蛋白偶联受体(GPCR)激活的(GPCR activation-based,GRAB)探针开发策略先后开发了针对胆碱类、单胺类、嘌呤类和脂类神经递质/调质的荧光探针。在此项研究中,研究人员将含有荧光报告模块的ICL3从一种现有的神经递质探针中移植到神经肽的GPCR中,由此形成的新型嵌合体蛋白在与神经肽结合后可以发生荧光变化,从而报告神经肽浓度的动态变化。利用这种策略,研究人员发现,去甲肾上.腺素(NE)探针GRABNE的ICL3具有较好的移植适配性,通过将GRABNE的ICL3替换移植到神经肽GPCR中,经过进一步优化后即开发出了一系列神经肽的荧光探针,包括生长抑素(Somatostatin,SST)、促肾上腺皮质激素释放因子(Corticotropin-releasing factor,CRF)、胆囊收缩素(Cholecystokinin,CCK)、神经肽Y(Neuropeptide Y,NPY)、神经紧张素(Neurotensin,NTS)和血管活性肠肽(Vasoactive intestinal peptide,VIP)。这些神经肽探针能够以纳摩尔级灵敏度检测特定的神经肽。此外,研究人员发现,探针的表达并不会对神经元活动、细胞转录组和动物行为产生显著影响。

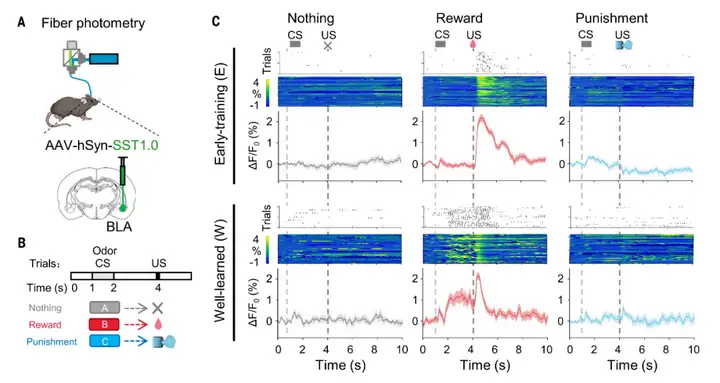

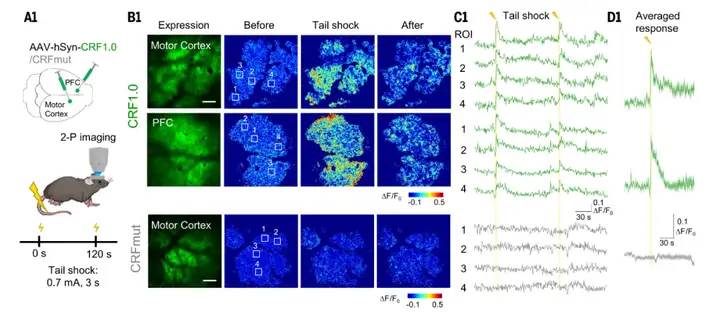

该研究进一步详细展示了SST和CRF探针的应用价值。具体而言,研究人员使用SST1.0探针成功检测到体外培养的大鼠皮层神经元和小鼠离体胰岛中内源的SST释放,并揭示了小鼠在条件学习过程中基底外侧杏仁核(Basal lateral amygdala,BLA)脑区的SST动态变化。此外,研究人员将CRF1.0探针表达在小鼠的中央杏仁核(Central amygdala,CeA)脑区,CRF1.0探针可靠地报告了小鼠急性脑切片中电刺激引发的CRF释放。研究人员通过光纤记录技术检测到活体小鼠的下丘脑室旁核(Paraventricular nucleus of hypothalamus,PVN)在应激刺激时CRF水平的变化。研究人员进一步运用双光子成像的方式,在应激刺激下观测到小鼠运动皮层和前额叶皮质中CRF的时空动态变化。

综上所述,此研究报道了一种基于“ICL3嫁接”的高效开发神经肽荧光探针的策略。利用此策略,研究人员开发了一系列GRAB探针用于实时监测神经肽的动态变化(包括CRF、SST、CCK、NTS、NPY和VIP),并展示了一系列应用成果,证明GRAB SST1.0和CRF1.0探针能够以高灵敏度、特异性和时空分辨率在体外和体内监测神经肽的动态变化。这种灵活的探针开发策略和利用此策略开发出的多种神经肽荧光探针为研究神经肽在生理和病理状态下的释放、调控和功能提供了重要工具。

北京大学生命科学学院李毓龙教授为本文通讯作者;北京大学生命科学学院博士后王欢、博士毕业生钱统瑞为本论文的共同第一作者;北京大学副研究员赵玉琳、博士研究生卓一洲、耿岚、傅升韪、鄢羽岐、王蕾等对文章做出了贡献。该工作得到了中国科学技术大学的周江宁教授实验室,美国纽约大学的Dayu Lin教授实验室,中国科学院深圳先进技术研究院的朱英杰研究员实验室,北京大学的汤超教授实验室、陈良怡教授实验室,以及华中科技大学的江漫教授实验室的通力合作。本工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、北京市科委、北京大学膜生物学国家重点实验室、北大-清华生命科学联合中心、深港脑科学创新研究院、峰基金、新基石科学基金会所设立的新基石研究员项目与科学探索奖等机构和经费的资助和大力支持。

通讯作者介绍

李毓龙,北京大学生命科学学院教授,博士生导师,北京大学IDG麦戈文脑科学研究所PI、北大-清华生命科学联合中心PI、深圳湾实验室分子生理学研究所合作PI。

研究领域:

集中在神经元通讯的基本结构突触上,从两个层面上开展研究:一、开发前沿的工具,即开发新型成像探针,用于在时间和空间尺度上解析神经系统的复杂功能;二是借助先进的工具探究突触传递的调节机制,特别是在生理及病理条件下对神经递质释放的调节。

具体而言,对于工具开发,集中于:

1、结合光遗传学和荧光成像,无损伤性的研究神经元之间的电突触连接。电突触的异常可导致耳聋、癫痫、脑部肿瘤和心脏功能异常等疾病。

2、开发可遗传编码的检测神经递质/调质的荧光探针。神经递质/调质是神经元化学突触传递的关键介导分子,与感知、学习和记忆以及情绪密切相关。

利用上述荧光探针,功能性和生理性的研究集中于:

1、结合双光子成像和可遗传编码的荧光探针,使用果蝇和小鼠作为模式生物,研究嗅觉传导或睡眠过程中脑的工作机制。

2、寻找上述新型化学递质/调质小分子的对应受体,即寻找“孤儿”受体的配体。

3、结合生物信息学、分析化学、生物化学、生理学和成像学方法,系统地探索和鉴定潜在的新型小分子神经递质。

本文使用的来自枢密科技的病毒产品,列表如下:

我司可提供李毓龙教授组开发的多种探针,列表如下:

了解产品及服务

请扫码或添加客服微信:BrainVTA2020

市场:027-65023363 行政/人事:027-62439686 邮箱:marketing@brainvta.com 客服:18140661572(活动咨询、售后反馈等)

销售总监:张经理 18995532642 华东区:陈经理 18013970337 华南区:王经理 13100653525 华中/西区:杨经理 18186518905 华北区:张经理 18893721749

地址:中国武汉东湖高新区光谷七路128号中科开物产业园1号楼

Copyright © 武汉枢密脑科学技术有限公司. All RIGHTS RESERVED.

鄂ICP备2021009124号 DIGITAL BY VTHINK