2023-07-24 阅读量:1105

生活中特定的刺激如疼痛、令人不适的环境等都可能使人产生强烈的厌恶或者逃避情绪,这种厌恶对人的生理或心理健康都可能产生长期的负面影响。药物成瘾后的戒断也会导致厌恶的形成,从而加重药物成瘾的反复发生。然而,厌恶的形成机制仍未明确。而当这种厌恶情绪与某种特定的位置长期关联在一起,即导致条件性位置厌恶(conditioned place aversion, CPA)的形成,CPA的中枢环路仍在持续探索中。

2023年7月17日,中山大学曹铭辉教授、黄婉教授、欧阳汉栋教授课题组在Communications Biology期刊发表了题为“Selective activation of AKAP150/TRPV1 in ventrolateral periaqueductal gray GABAergic neurons facilitates conditioned place aversion in male mice”的研究论文。在这项工作中,研究人员通过小鼠成功建立了两种CPA动物模型,分别是疼痛诱导的CPA模型及吗啡戒断下诱导的CPA模型,结合化学遗传、立体定位等方法,明确了腹外侧中脑导水管周围灰质的氨基丁酸能神经元的AKAP150/p-TRPV1蛋白水平在CPA中的重要作用。

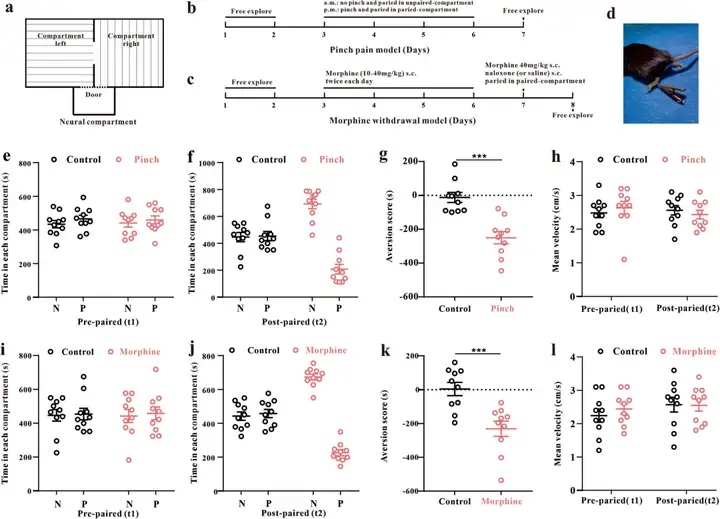

如图1所示,研究人员通过将不利刺激与随机匹配的CPA训练模具中的特定隔间相关联建立CPA模型。通过连续4天夹后脚皮肤或连续4天给予吗一啡后注射纳洛酮诱导戒断的方式分别建立疼痛诱导的CPA模型及吗一啡戒断诱导的CPA模型。

图1. 两种CPA模型的建立。

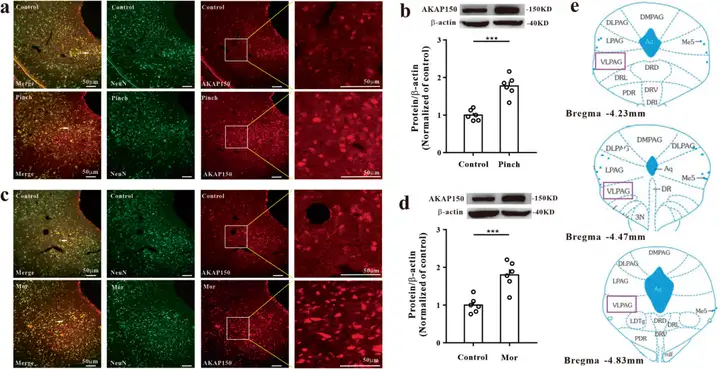

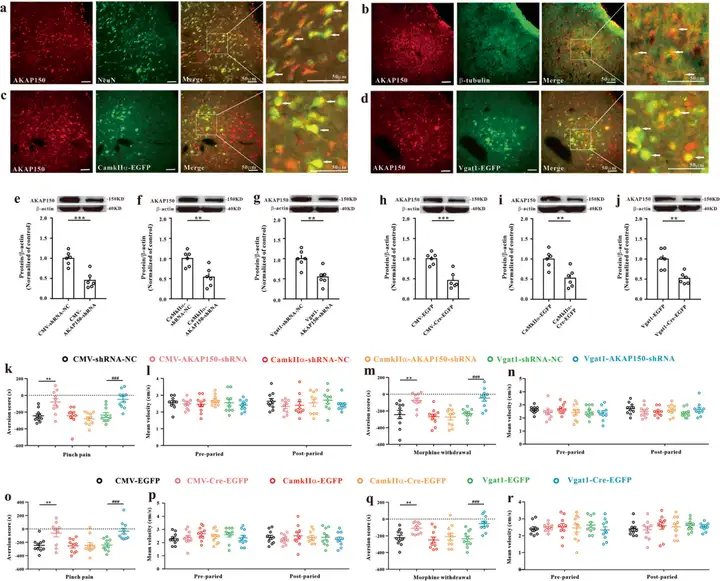

CPA模型成功建立后,通过免疫荧光、免疫印迹方法检测腹外侧中脑导水管周围灰质(ventrolateral periaqueductal gray, vlPAG)的AKAP150水平(图2)。结果发现在两种CPA模型中,AKAP150的水平都有显著的升高,说明vlPAG中的AKAP150对CPA的形成有重要作用。

图2. vlPAG的AKAP150水平在两个CPA模型中升高。

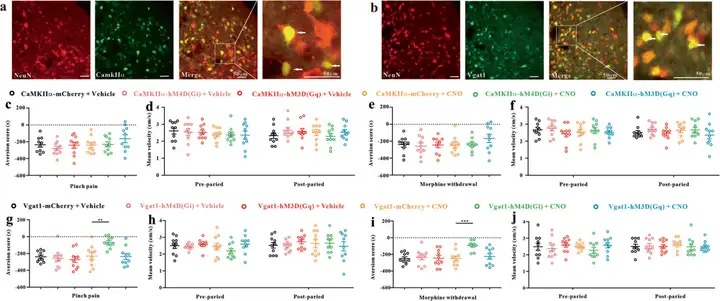

既往研究探究了vlPAG中不同种类神经元在厌恶形成中的作用,其中以谷氨酸能神经元、氨基丁.酸能神经元为主。作者通过免疫荧光手段验证了谷氨酸能神经元(CamkII标记)及氨基丁.酸能神经元(Vgat1标记)在vlPAG的表达。接着,通过化学遗传手段分别激活或抑制vlPAG中的谷氨酸能神经元或氨基丁.酸能神经元后对CPA模型的CPA反应进行比较,结果显示只有抑制vlPAG的氨基丁.酸能神经元可减轻其CPA反应,而激活氨基丁.酸能神经元、激活或抑制谷氨酸能神经元都未对CPA反应产生影响。以上结果说明,抑制vlPAG的氨基丁.酸能神经元是减轻CPA反应的有效手段。

图3. 抑制vlPAG的氨基丁.酸能神经元减轻CPA反应。

接着,作者研究了vlPAG不同种类神经元中的AKAP150水平对CPA反应的影响。作者选择性敲除氨基丁.酸能神经元或谷氨酸能神经元中的AKAP150,如图4结果显示,敲除氨基丁.酸能神经元中的AKAP150后小鼠的CPA反应减轻了,但敲除谷氨酸能神经元中的AKAP150后小鼠的CPA反应无明显变化。以上结果说明,vlPAG的氨基丁.酸能神经元而非谷氨酸能神经元表达的AKAP150对CPA的形成起重要作用。

图4. 敲除vlPAG氨基丁.酸能神经元的AKAP150减轻CPA反应。

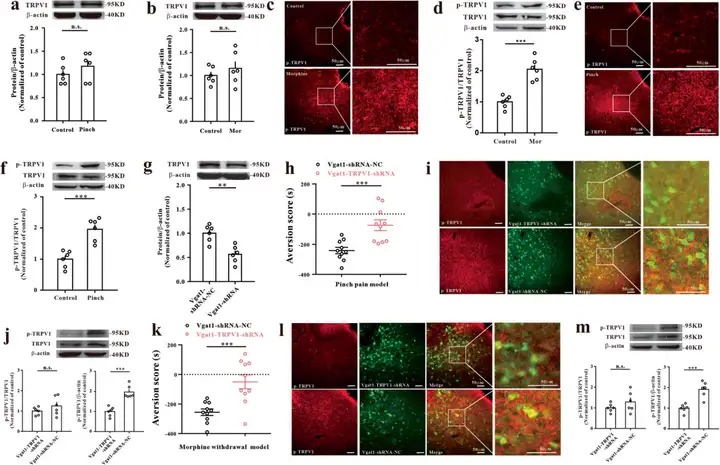

既往的研究报道TRPV1对厌恶的发展有重要作用,且AKAP150在TRPV1与PKA等分子的相互作用中起着关键的调控角色,作者进一步探究了vlPAG中TRPV1对CPA反应的影响。图5结果显示,在两种CPA模型中,总TRPV1水平无明显变化,但磷酸化的TRPV1即p-TRPV1水平可见明显升高。接着,作者选择性敲除氨基丁.酸能神经元的TRPV1后小鼠的CPA反应减轻了。以上结果说明,vlPAG的氨基丁.酸能神经元的p-TRPV1水平对CPA的形成起重要作用。

图5. 敲除vlPAG氨基丁.酸能神经元的TRPV1减轻CPA反应。

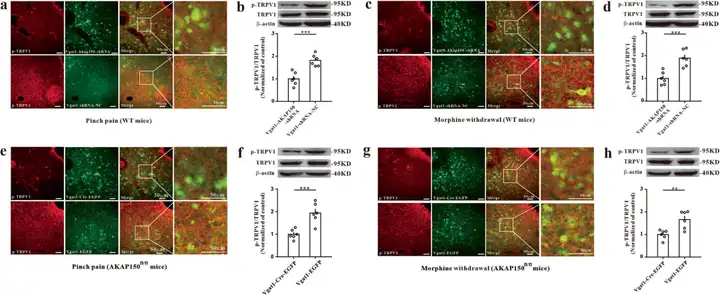

接着,作者进一步探究vlPAG氨基丁.酸能神经元中AKAP150与p-TRPV1的关系。通过化学遗传的方式敲除vlPAG氨基丁.酸能神经元中的AKAP150后,p-TRPV1的水平明显下调(图6)。以上结果说明,敲除vlPAG氨基丁.酸能神经元中的AKAP150可能通过下调TRPV1的磷酸化水平从而减轻CPA反应。

图6. 敲除vlPAG氨基丁.酸能神经元的AKAP150下调p-TRPV1表达水平。

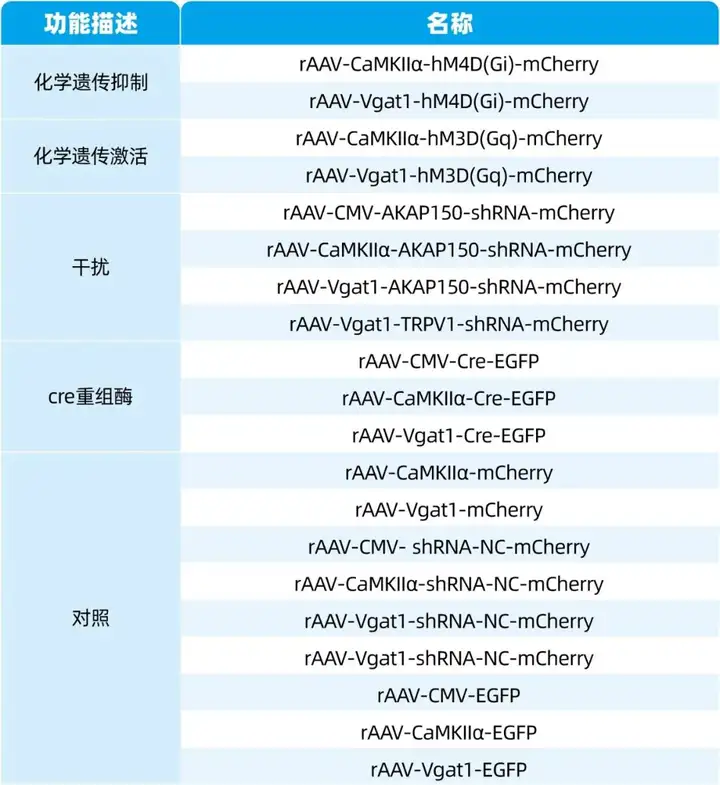

综上,结合化学遗传、立体定位等技术,作者揭示vlPAG在CPA形成中的重要作用,选择性抑制vlPAG氨基丁.酸能神经元中的AKAP150/p-TRPV1通过可有效减轻CPA反应,未来可研究其作为控制CPA反应的重要手段。中山大学孙逸仙纪念医院曹铭辉教授、中山大学肿瘤防治中心麻醉科黄婉教授、欧阳汉栋教授为文章的共同通讯作者。麻醉科白晓晖、张坤、欧超鹏是文章的第一作者,文中用到的病毒均由枢密公司构建生产。项目得到了国家自然科学基金和广东省自然科学基金的资助。

扫码下载原文

通讯作者介绍:

曹铭辉,教授,博士生导师,中山大学孙逸仙纪念医院麻醉科主任,深汕院区副院长,主持多项国家自然科学基金,作为通讯作者发表SCI论文30余篇。黄婉,医学博士,副主任医师,硕士生导师,中山大学肿瘤防治中心科教处临床技能培训中心主任,住培麻醉科基地教学主任,AHA中心主任,主持多项国家、省部级课题多项,发表第一或通讯作者高水平论文20余篇。欧阳汉栋,主任医师,博士生导师,中山大学肿瘤防治中心麻醉科,主持多项国家自然科学基金,作为通讯作者发表SCI论文10余篇。

本文使用的病毒工具全部来自枢密科技,列表如下:

了解产品及服务

请扫码或添加客服微信:BrainVTA2020

市场:027-65023363 行政/人事:027-62439686 邮箱:marketing@brainvta.com 客服:18140661572(活动咨询、售后反馈等)

销售总监:张经理 18995532642 华东区:陈经理 18013970337 华南区:王经理 13100653525 华中/西区:杨经理 18186518905 华北区:张经理 18893721749

地址:中国武汉东湖高新区光谷七路128号中科开物产业园1号楼

Copyright © 武汉枢密脑科学技术有限公司. All RIGHTS RESERVED.

鄂ICP备2021009124号 DIGITAL BY VTHINK